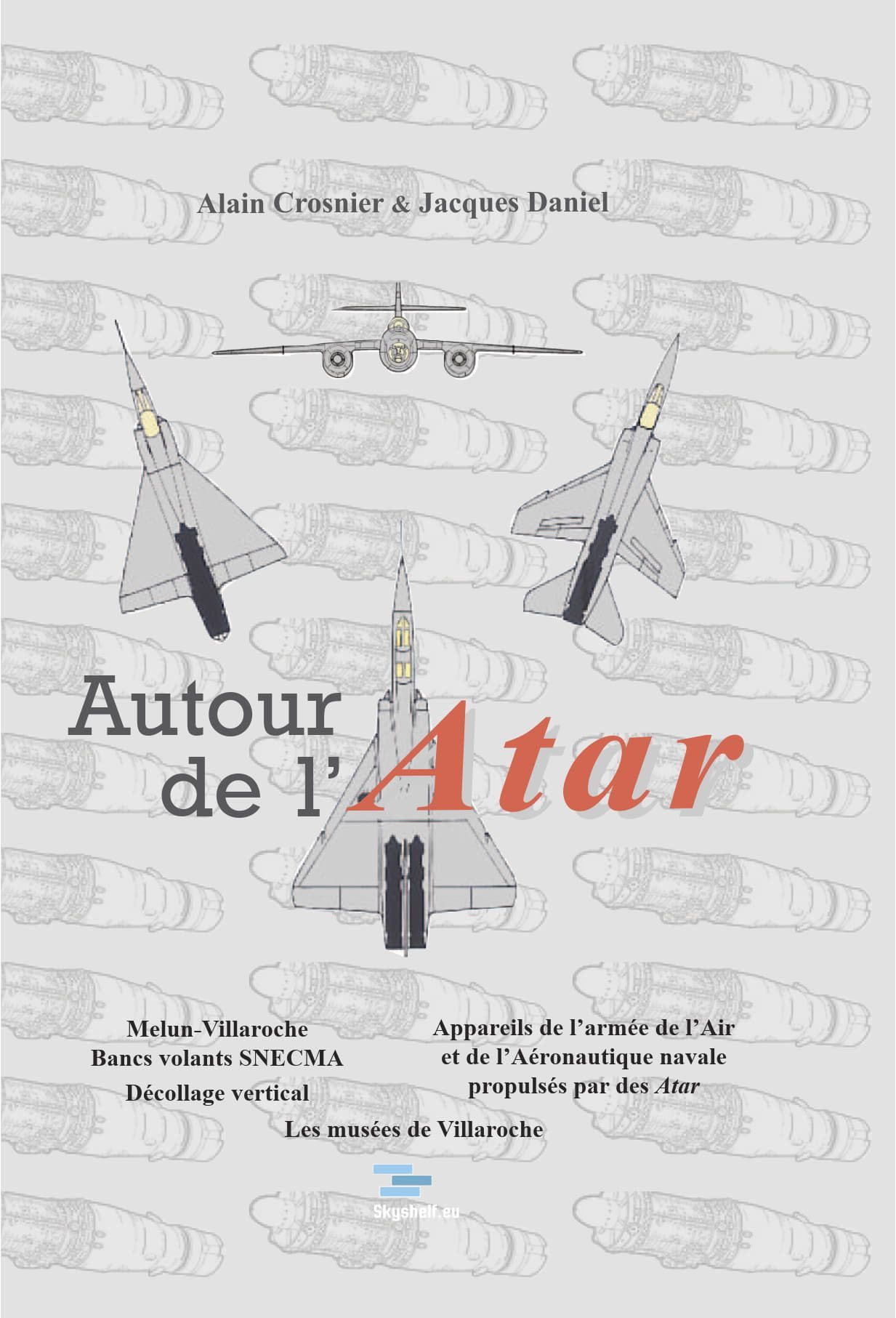

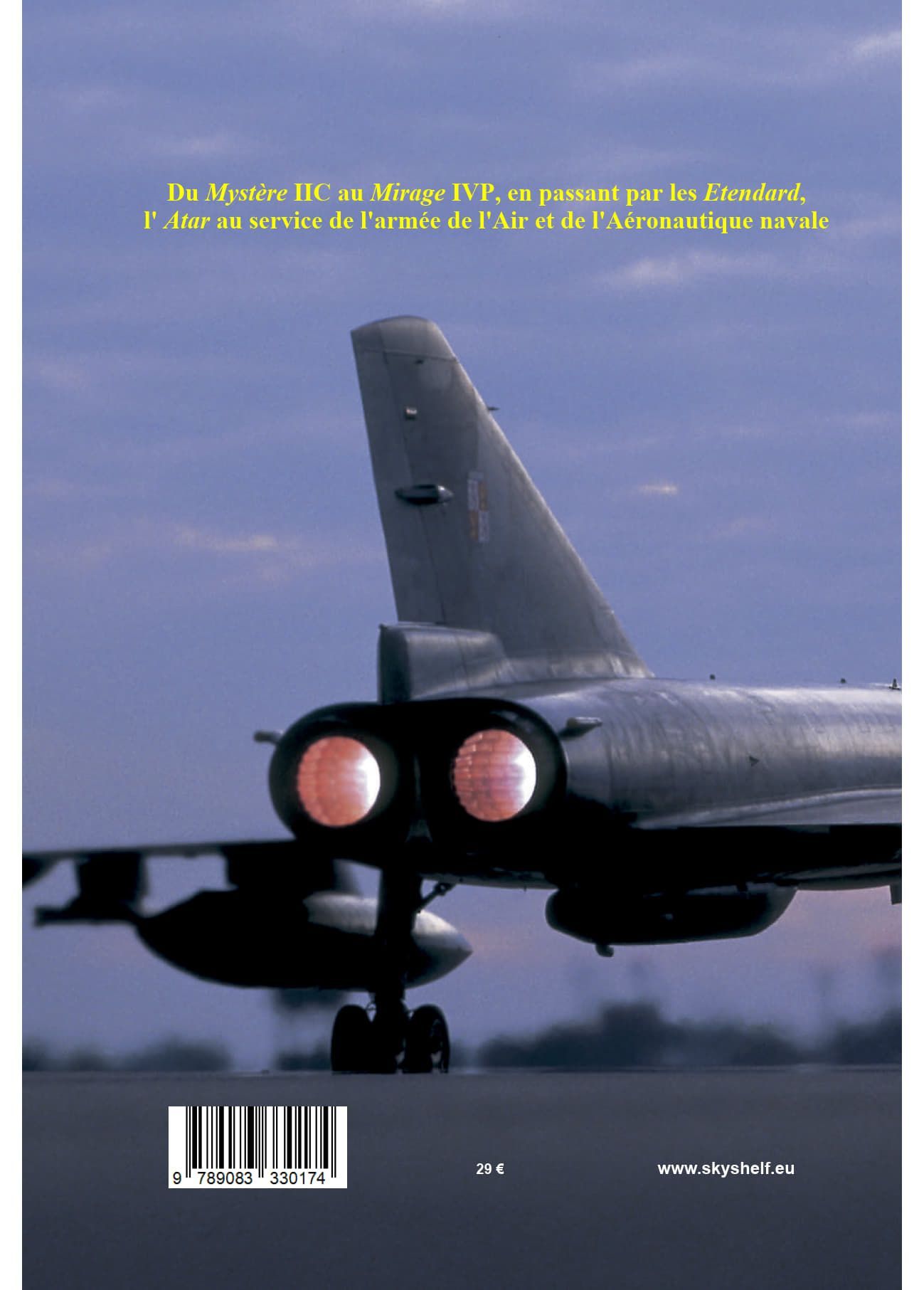

Du Mystère IIC au Mirage IVP, en passant par les Etendard, l'histoire du turboréacteur SNECMA ATAR au service de l'armée de l'Air et de l'Aéronautique navale.

Conçu au départ comme un simple album photo rappelant quels avaient été les appareils de l’armée de l’Air propulsés par des réacteurs Atar, l’auteur a été rejoint par un spécialiste apportant son expertise sur les divers moteurs de la famille Atar, les essais en vol de la SNECMA et le décollage vertical.

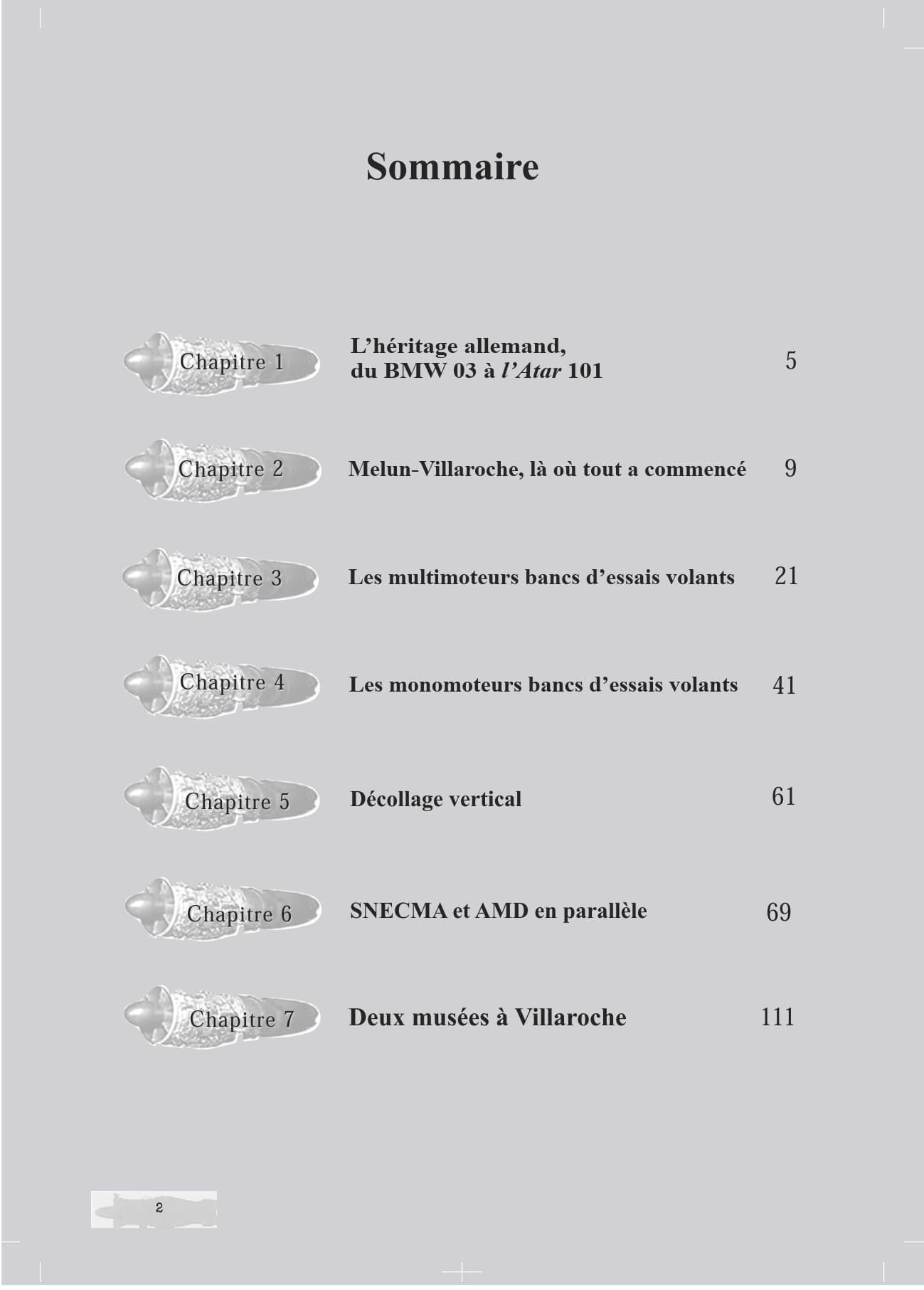

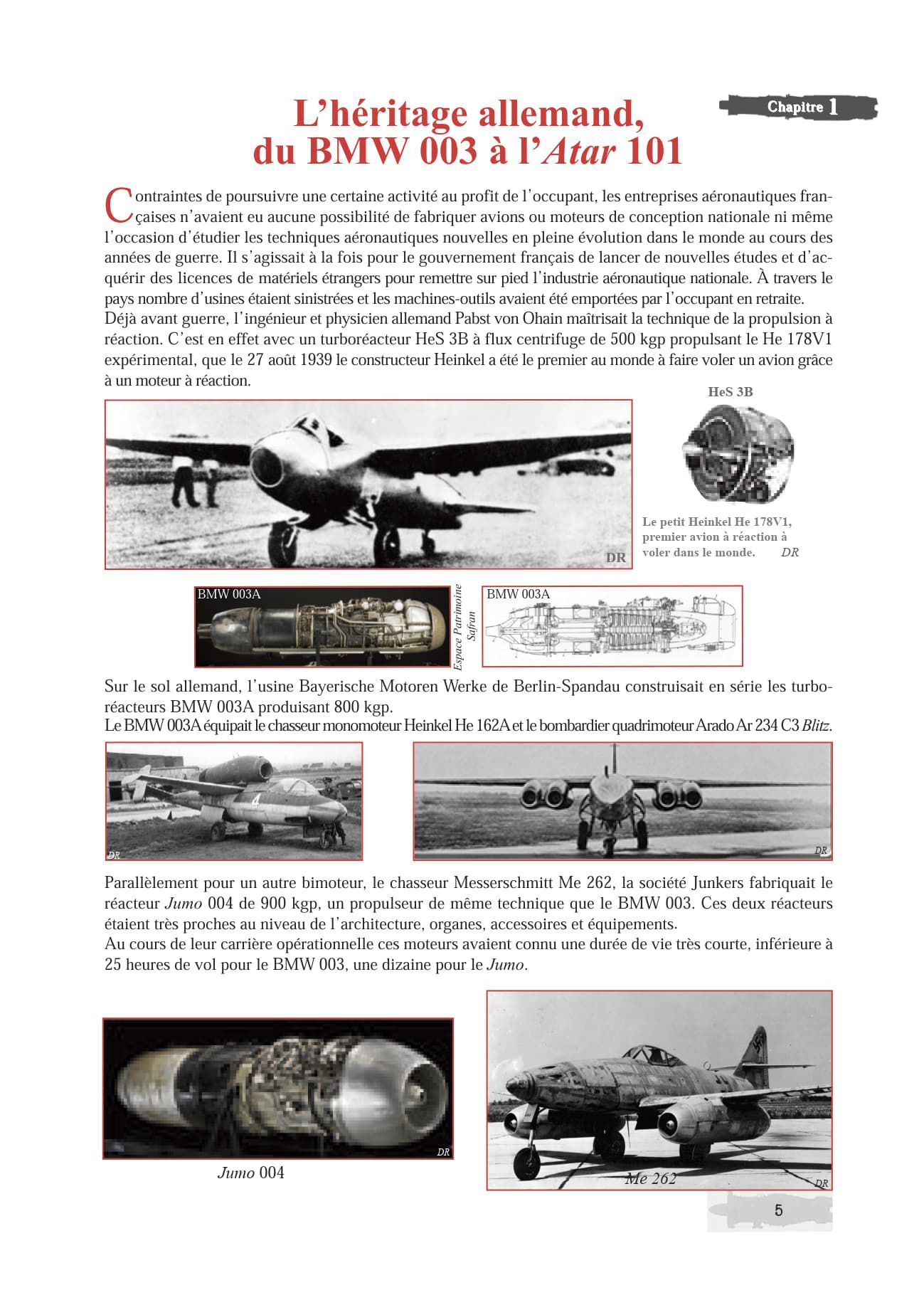

L’héritage allemand,

du BMW 03 à l’Atar 101

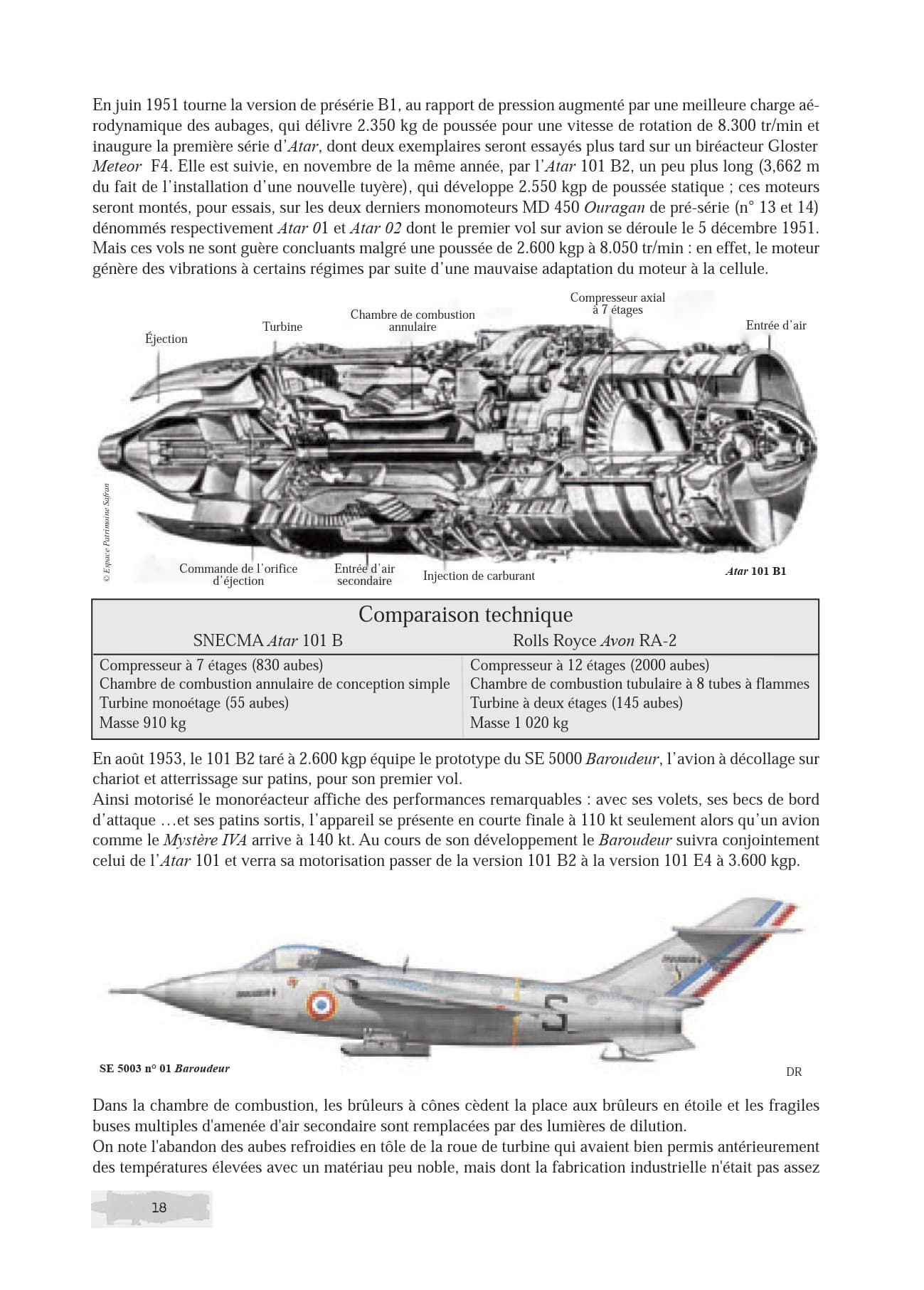

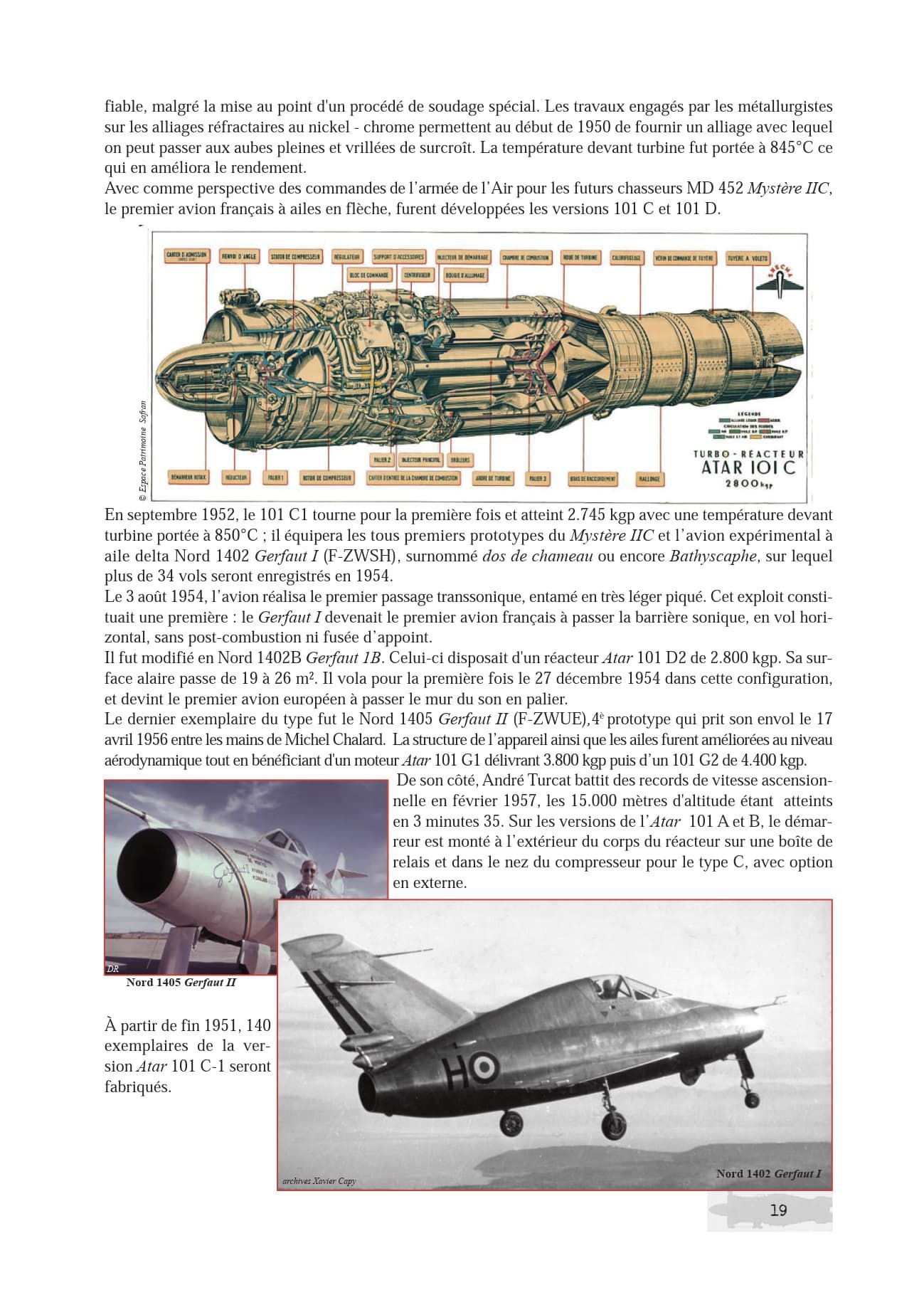

L'apport d'Hermann Oestrich et de son groupe O "exfiltrés" des usines BMW vers la France. La naissance de la Snecma et du premier réacteur français. Le choix forcé d'un réacteur britannique pour les premier appareils français.

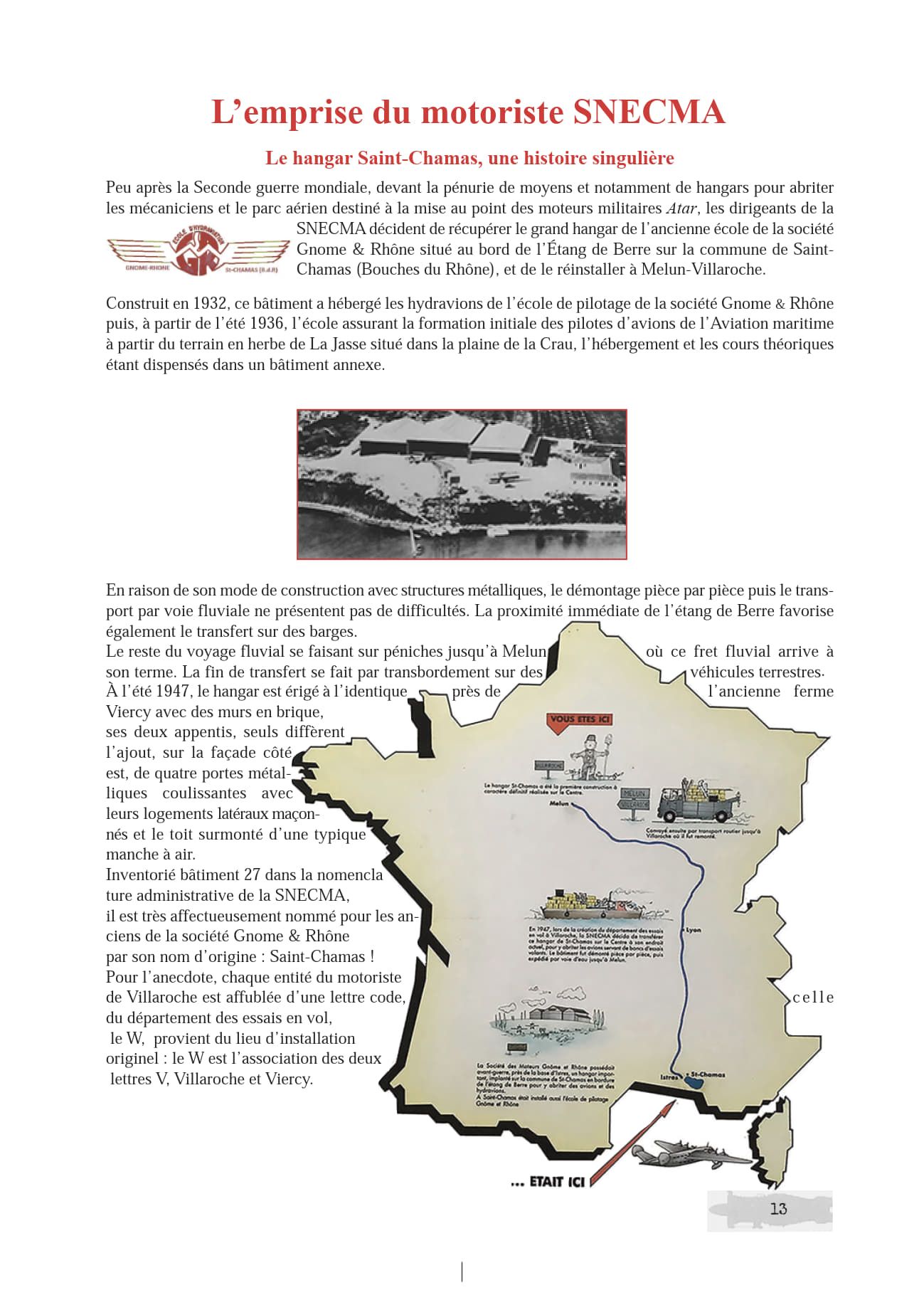

Melun-Villaroche, là où tout a commencé

Héritant des huttes Nissen américaines, la Snecma s'installe en 1947, bientôt rejointe par Dassault et la SNCASO. L'aviation française renaît dans les hangars des Trois Tonneaux, Saint-Chamas, Daydé-Jeumont, Armagnac et Butler. L' Atar 101 fait ses premiers tours au banc d'essai alors que le Triton, le Meteor, l'Ouragan, le Gerfaut, le Baroudeur et le Mystère s'alignent sur le piste.

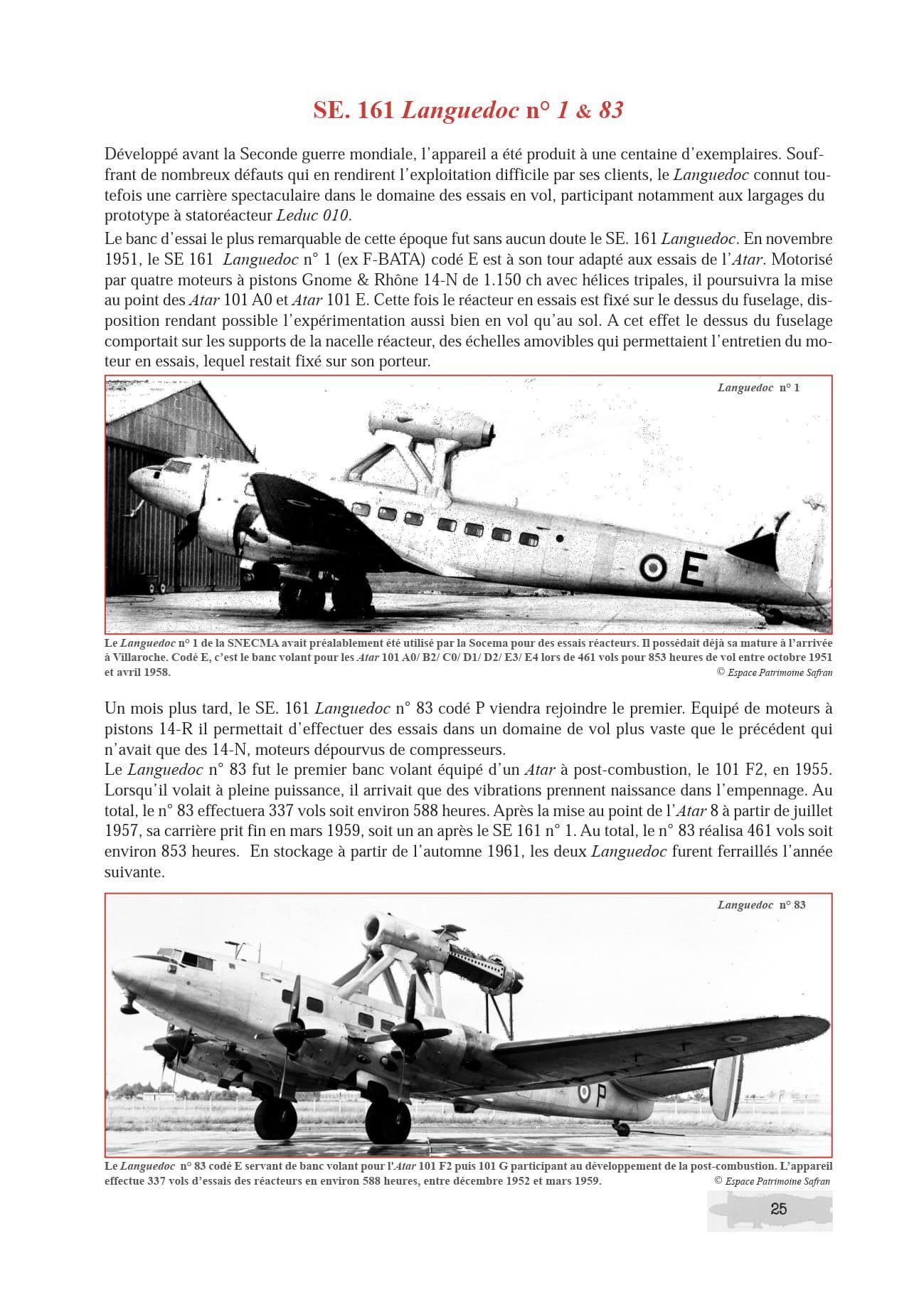

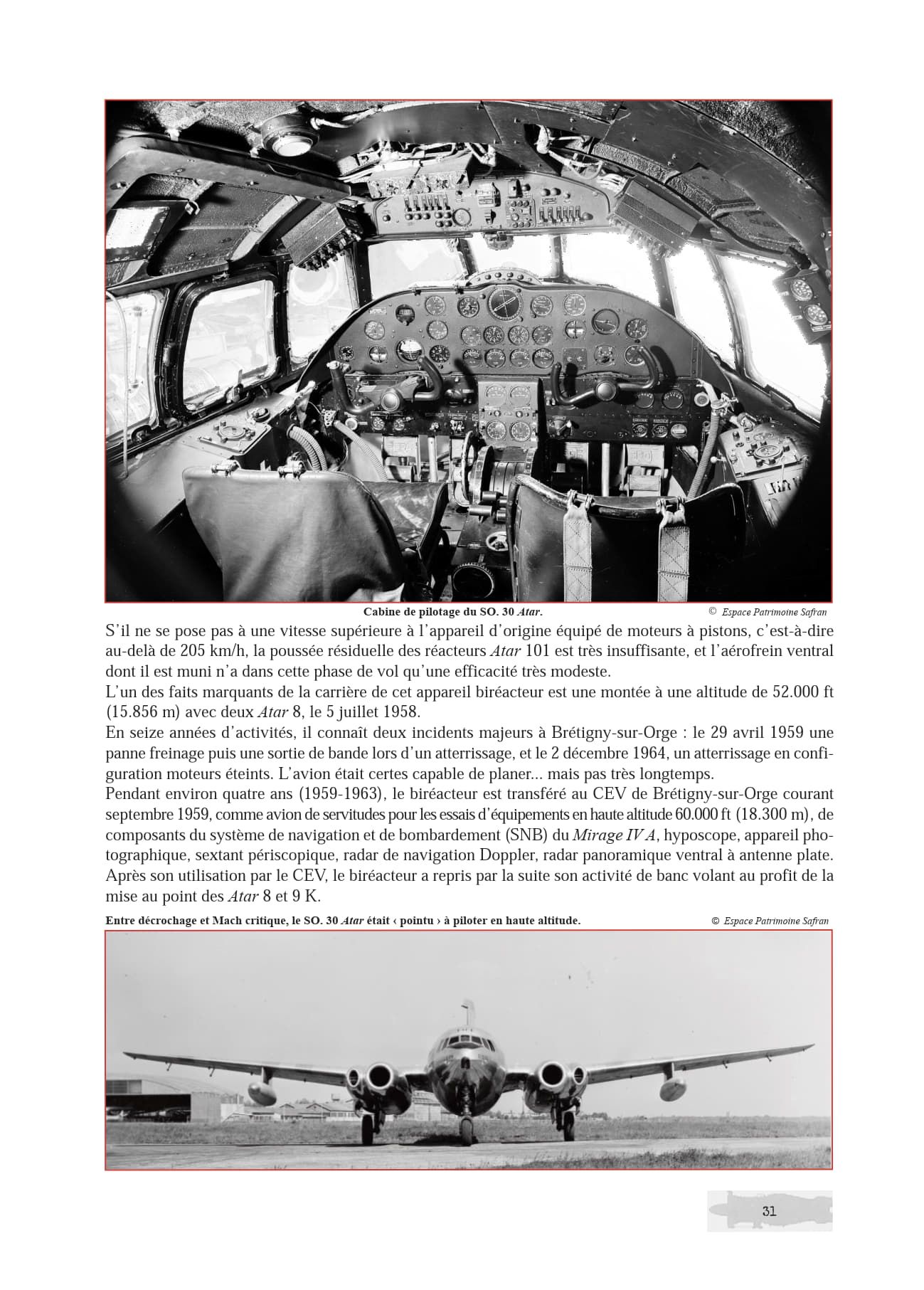

Les multimoteurs bancs d’essais volants

C'est le bombardier B-26 Marauder qui fut le premioer banc d'essai volant de l'après-guerre pour les premiers tests des réacteurs Junkers Jumo capturés en Allemagne. Les ingénieurs motoristes mirent ensuite successivement le Languedoc, le Gloster Meteor, le Bretagne, et l'Armagnac à contribution pour la mise au point de l'Atar 101.

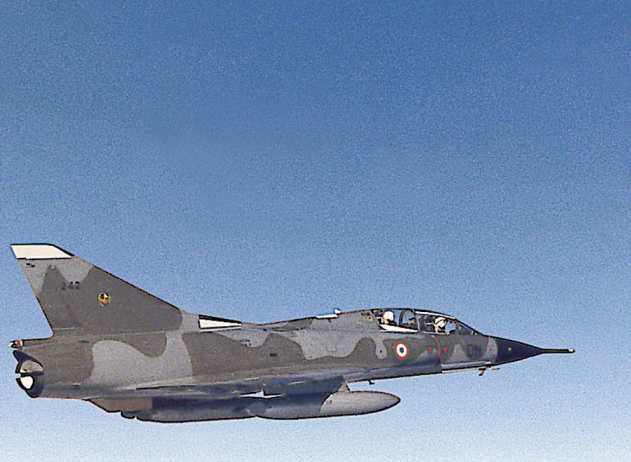

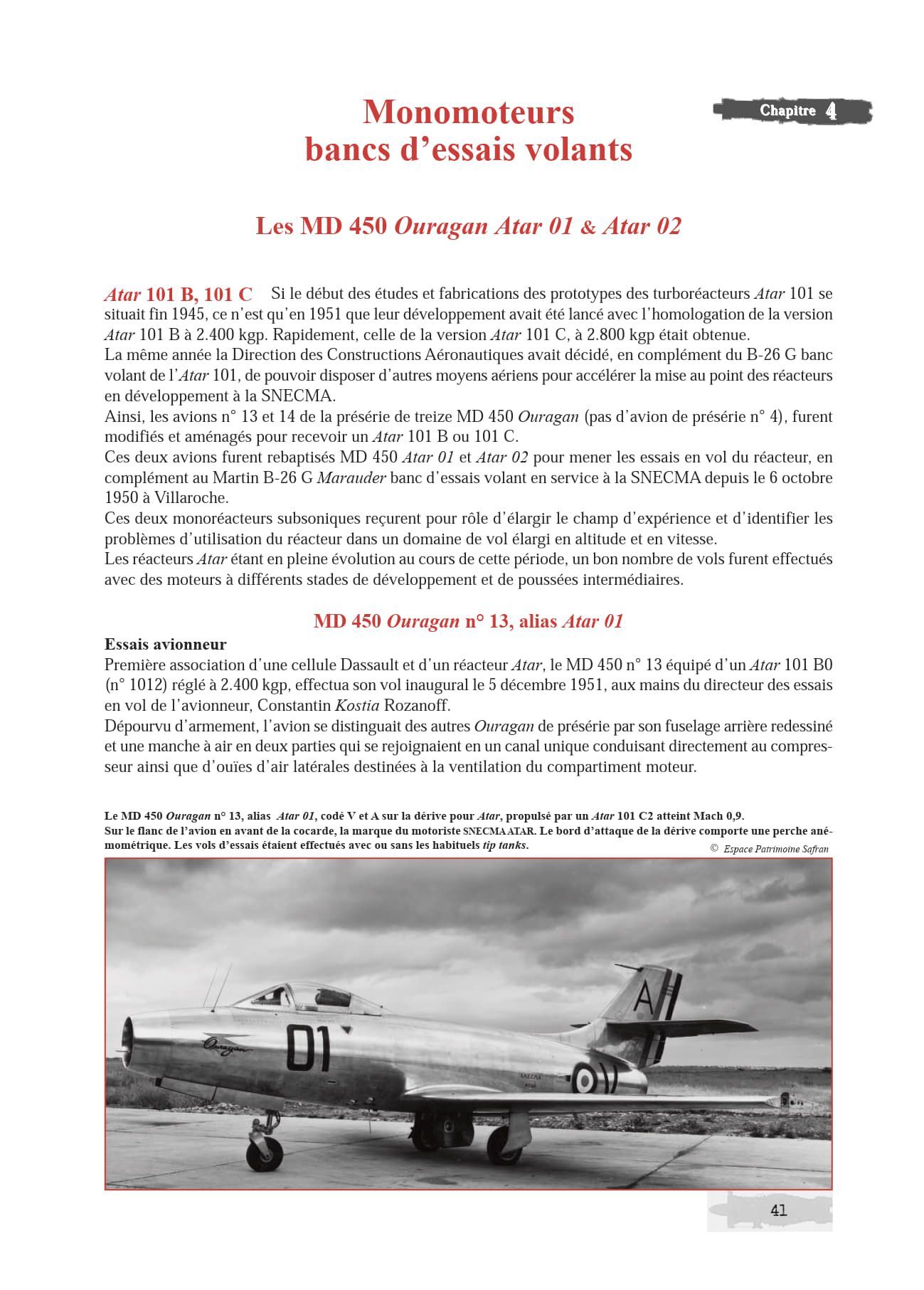

Monomoteurs bancs d’essais volants

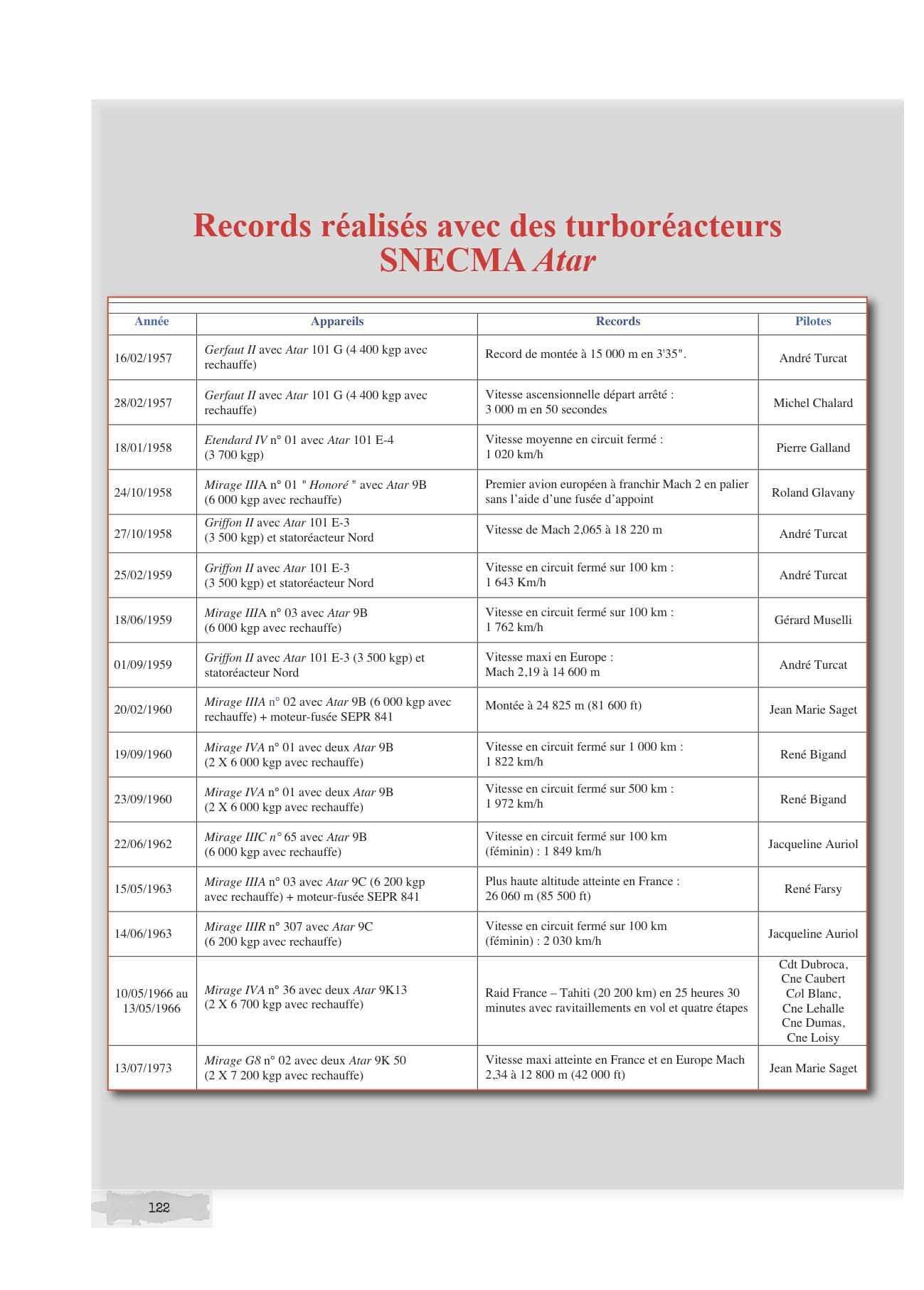

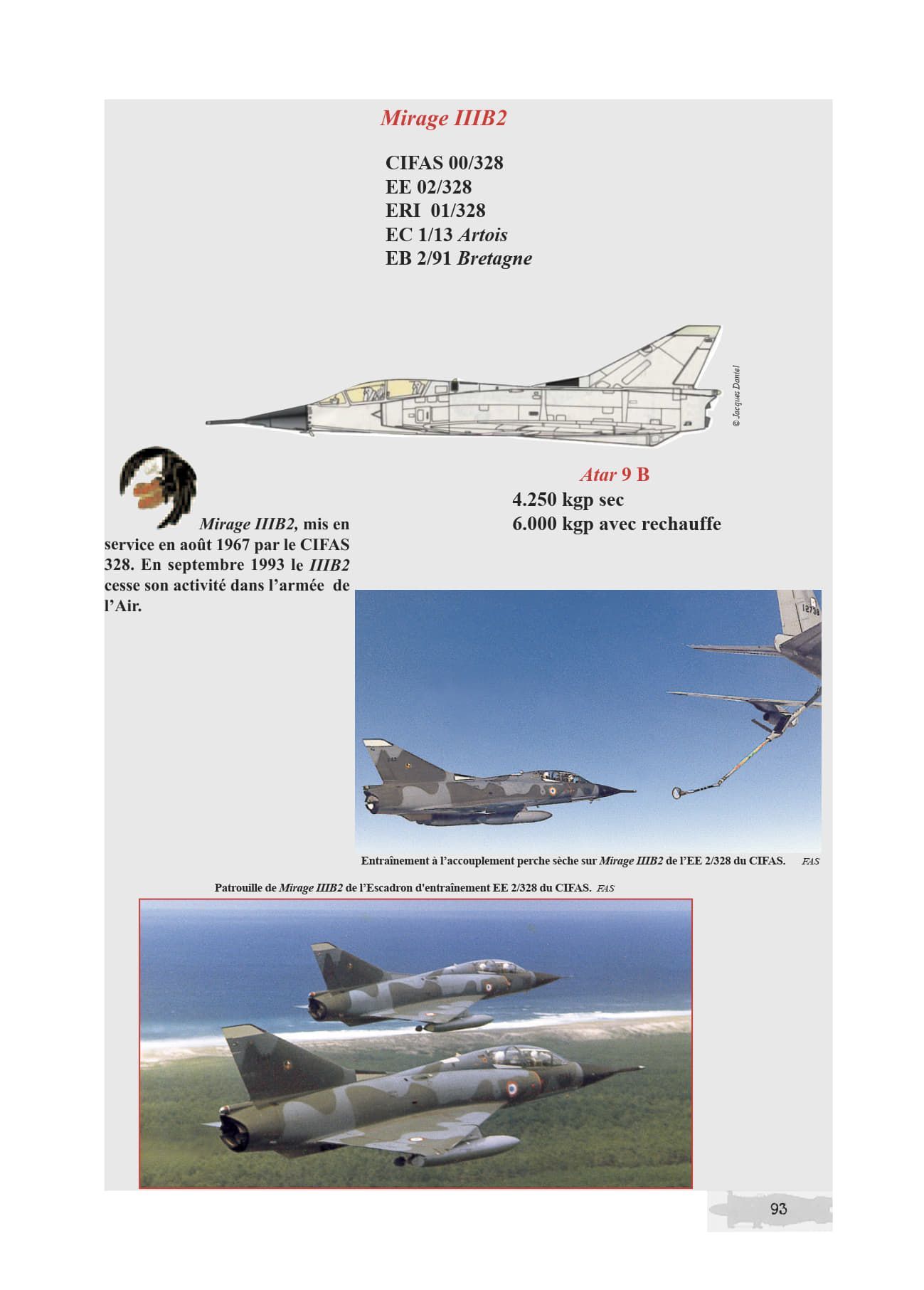

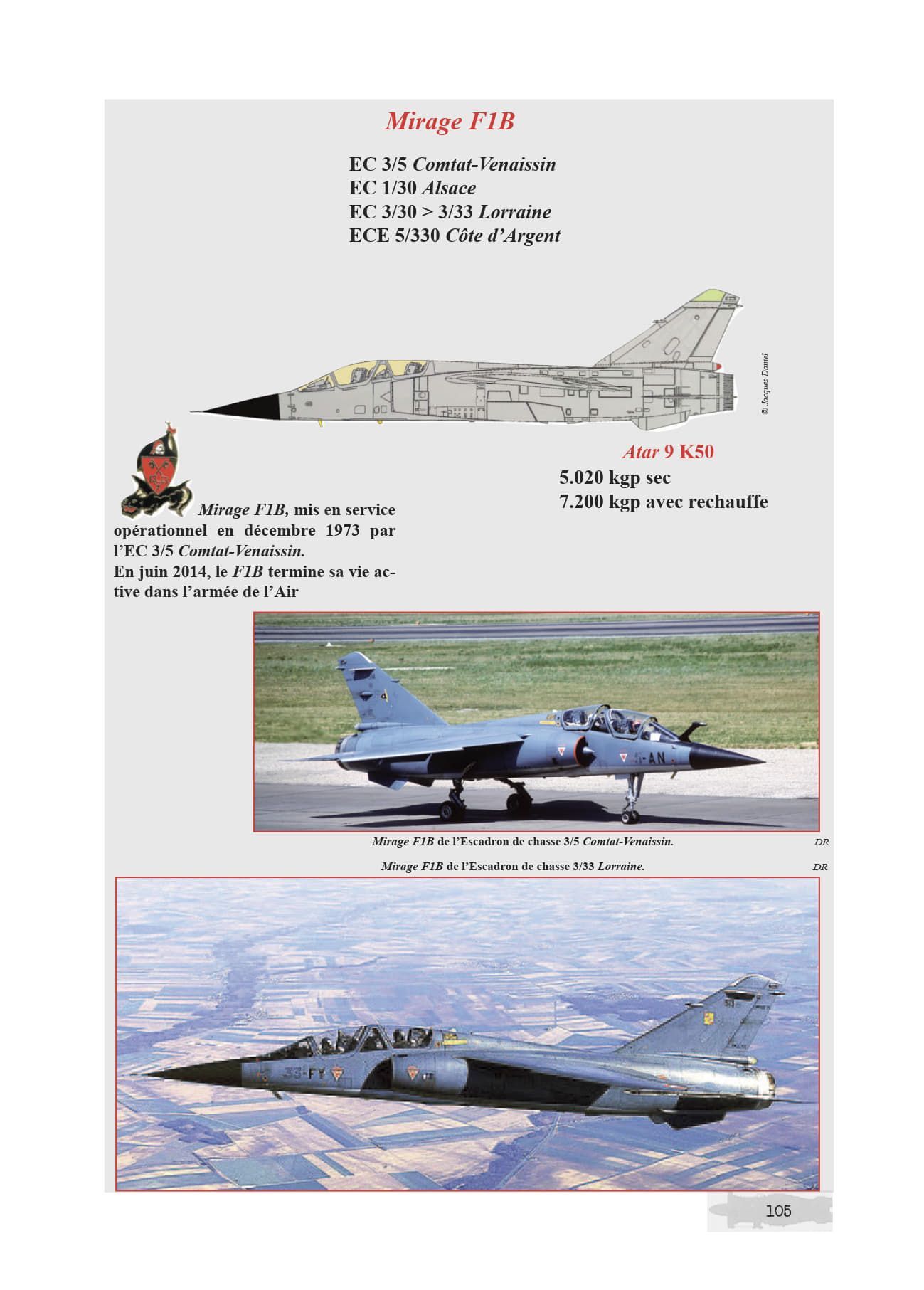

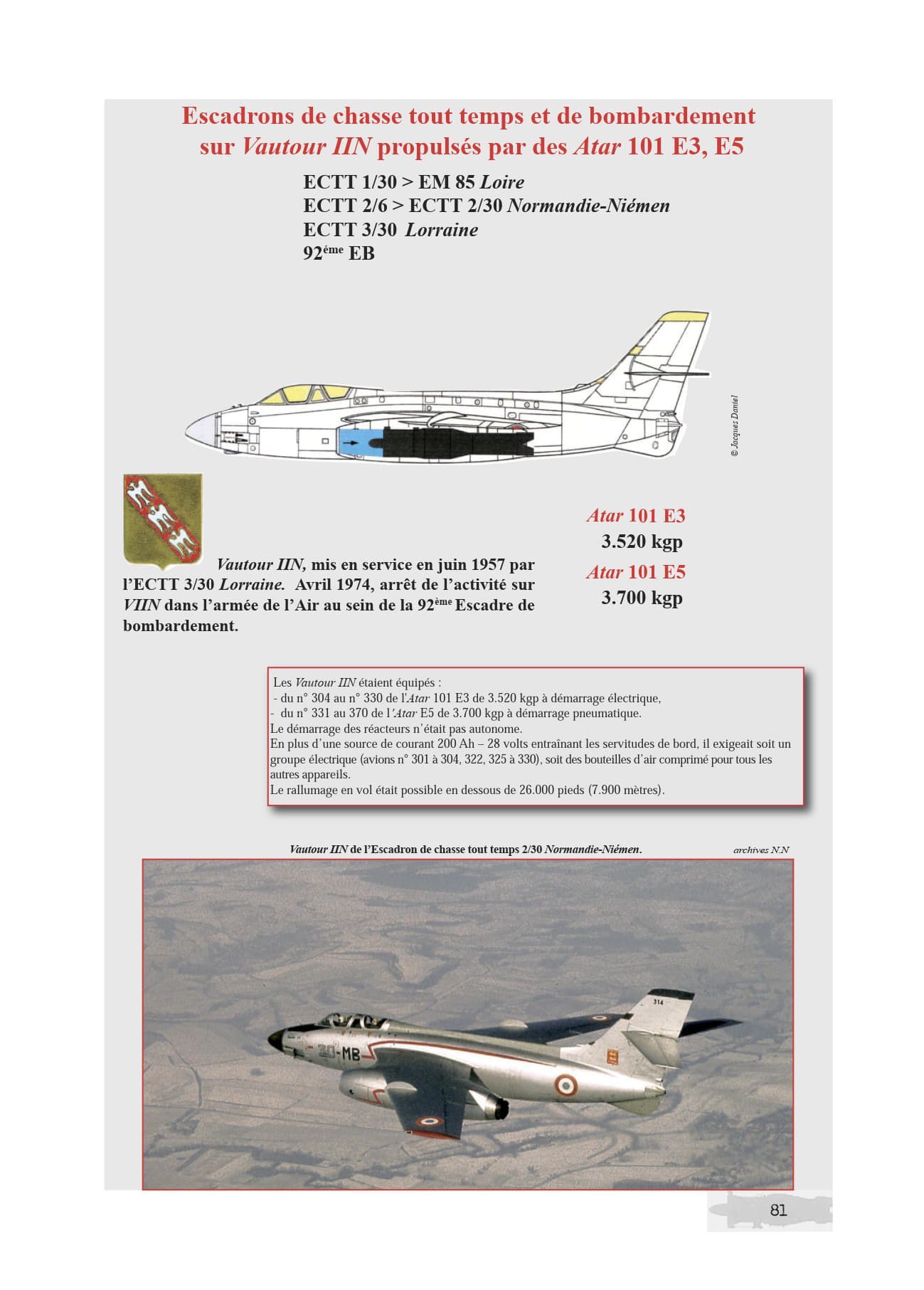

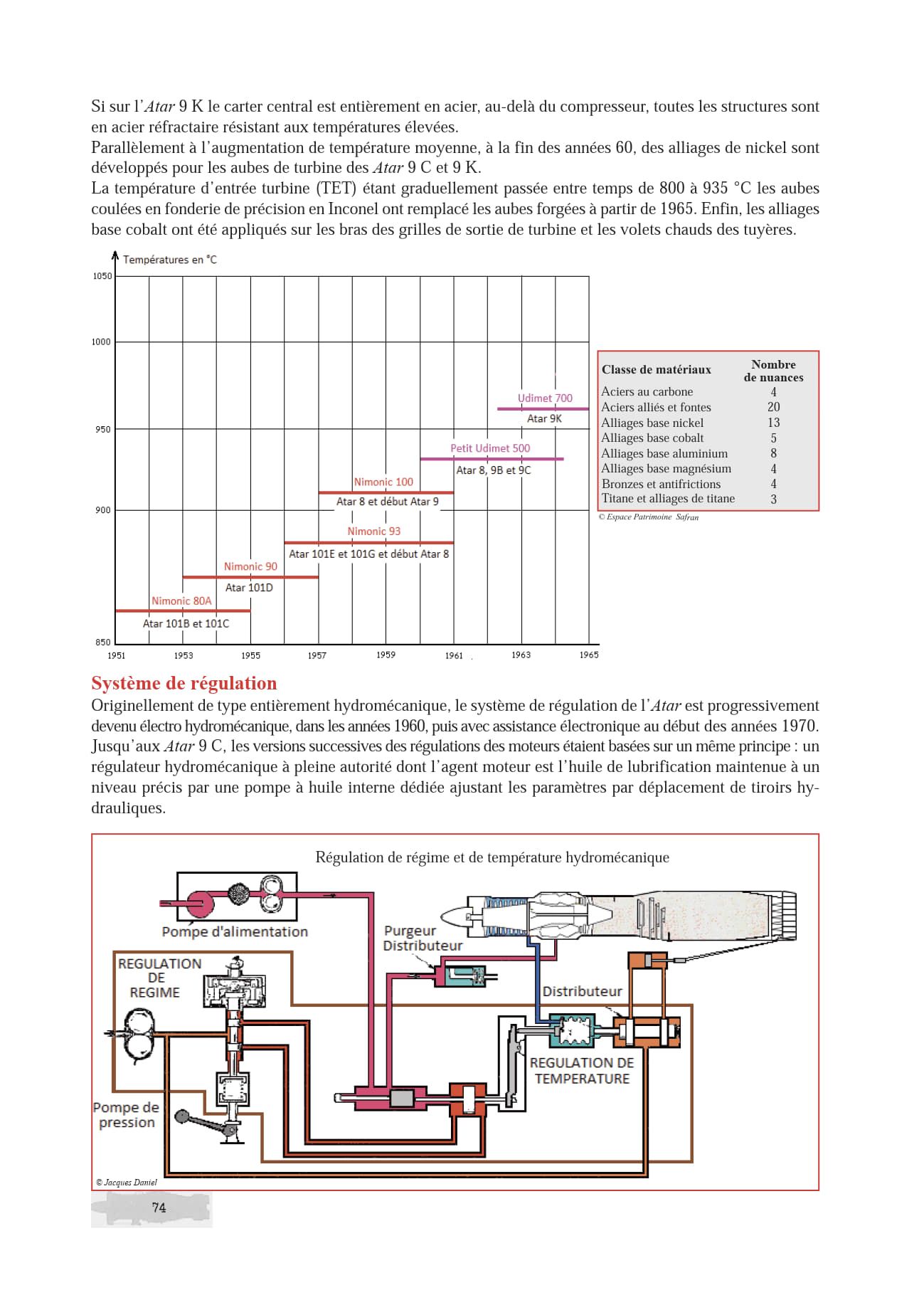

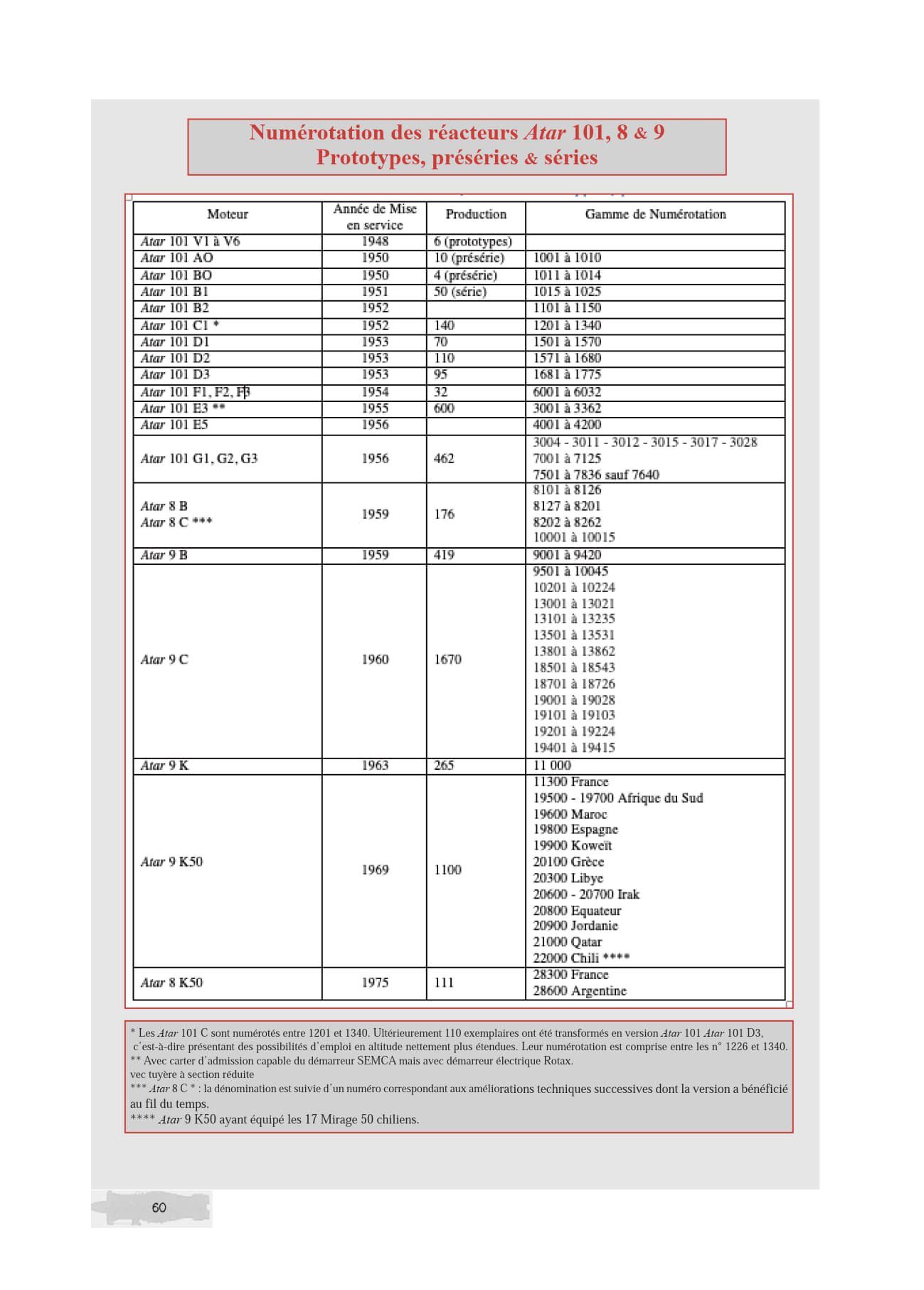

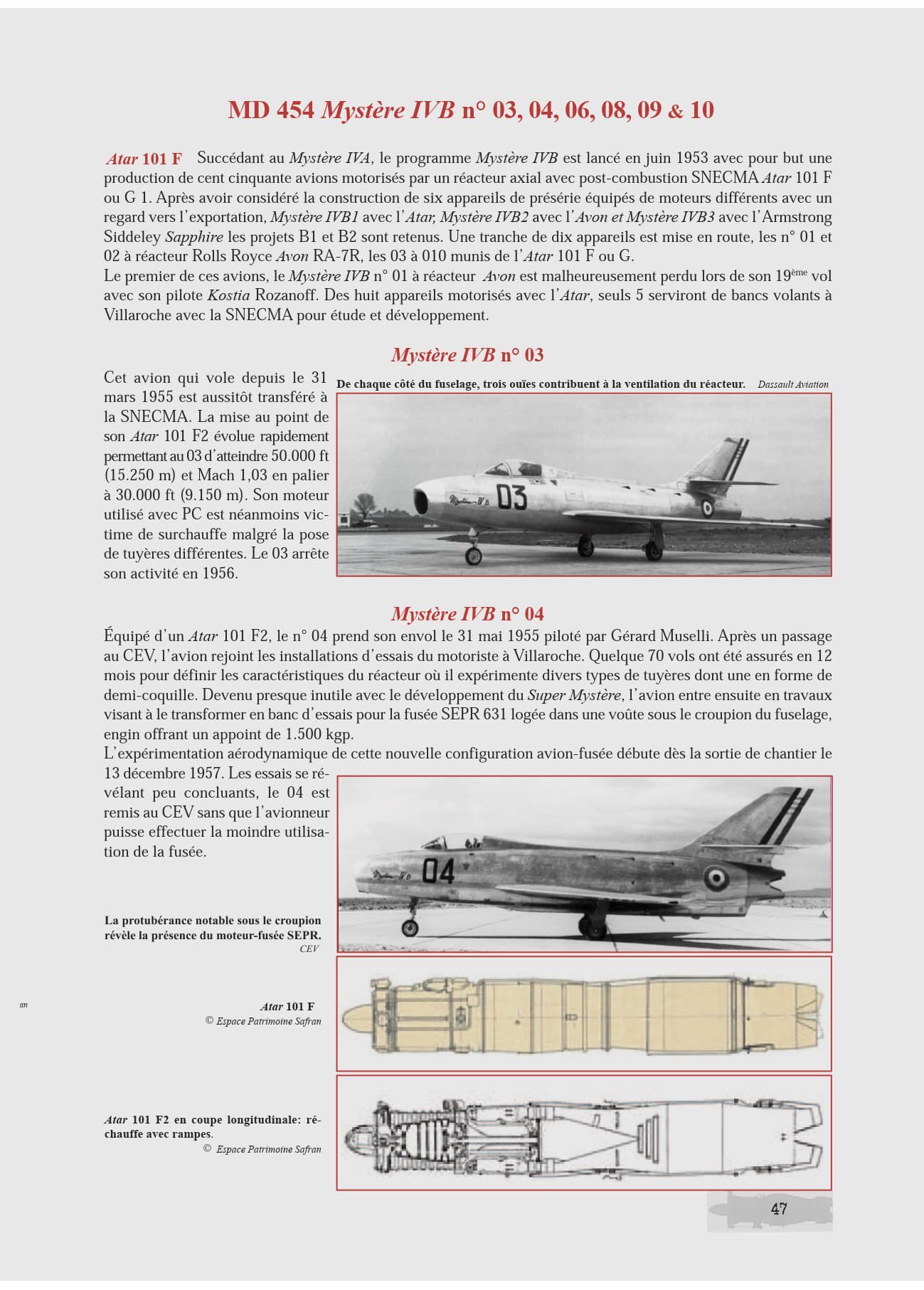

Dès 1951, la DCA avait décidé de mettre en ligne des avions de combat pour accélérer le développement de l'Atar. L'Ouragan fut bientôt rejoint par le Mystère II, puis le Mystère IV, le Mirage IIIA, puis IIIC, le Mirage IV, le Mirage IIIE et, enfin, le Super Etendard. En 27 ans, ce furent successivement les Atar 101, 8B, 8C, 9B, 9c, 9K, 9K50 et 8K50 qui furent développés, mis au point et certifiés par les industriels et les services officiels.

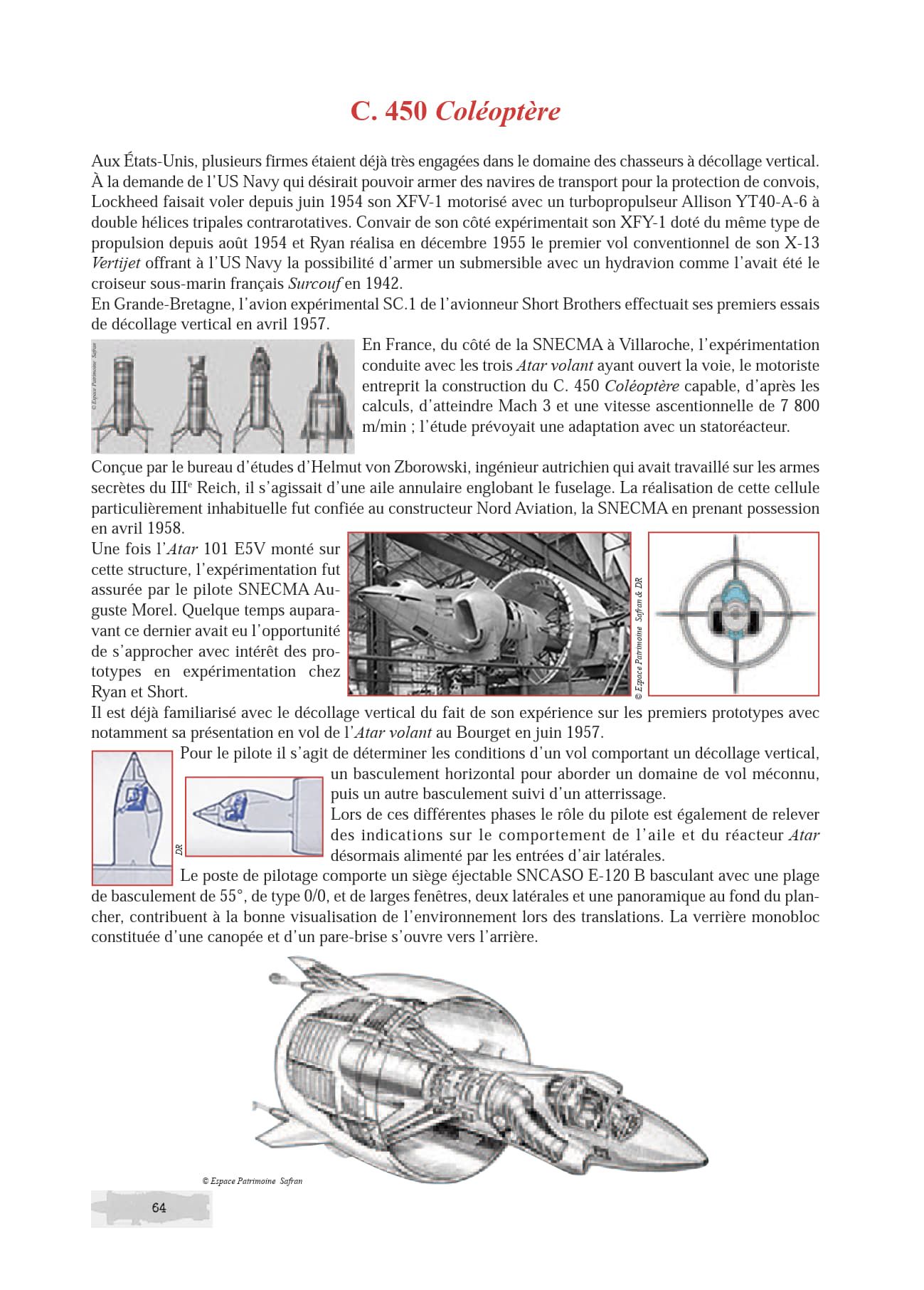

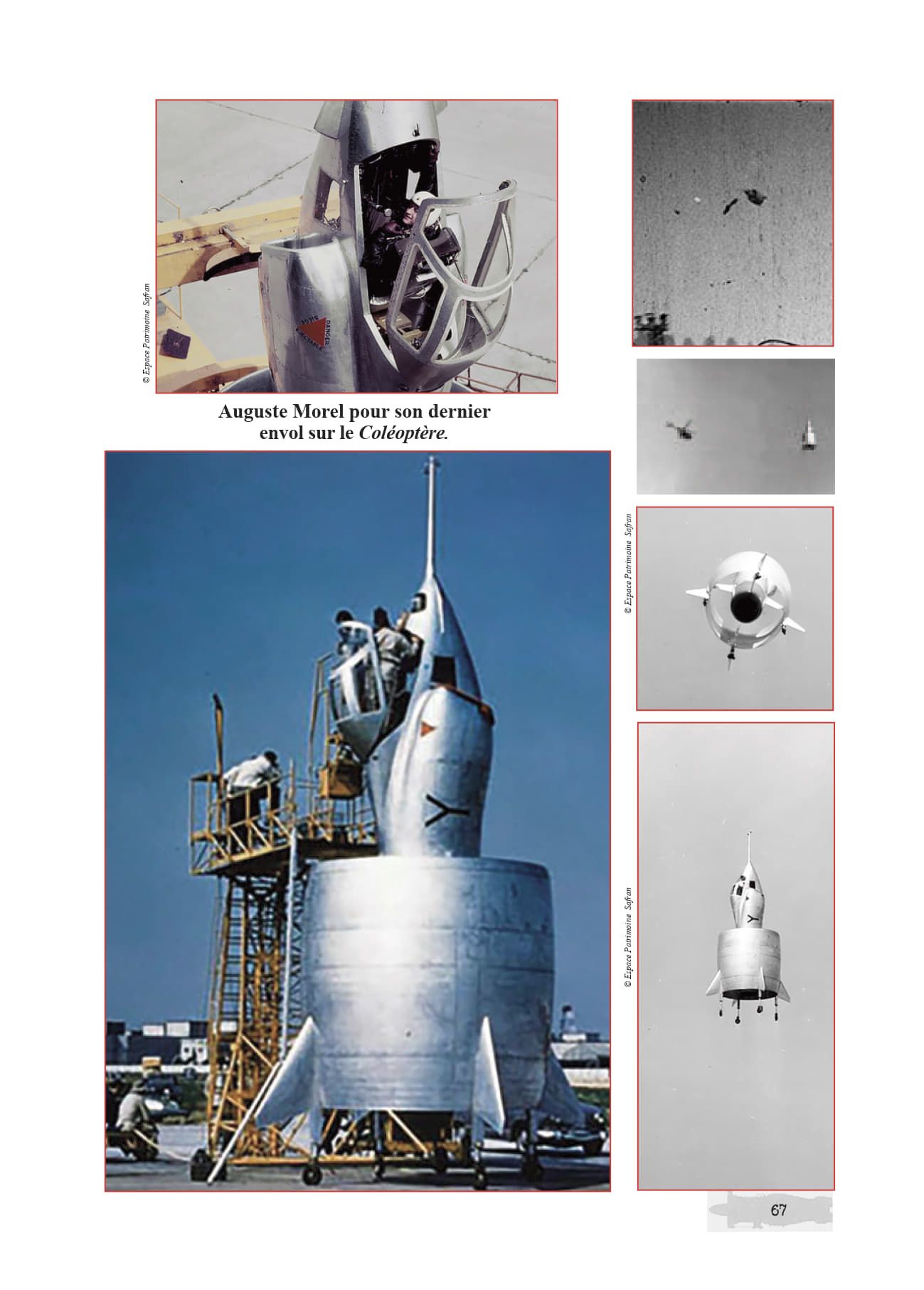

Décollage vertical, Atar volant et Coléoptère

S’écartant de son métier de motoriste mais intéressée par le vol vertical, la SNECMA aborda en 1952 le domaine du vol vertical en tant qu’avionneur. Les programmes Atar volant, puis Coléoptère apportèrent une ample moisson d'informations sur le sujet. Ce dernier consistait en un réacteur Atar caréné dans une aile annulaire. L'objet final était ambitieux: Mach 3 avec une vitesse ascencionnelle de 7800 m/min, propulsé par un statoréacteur.

Feuilleter quelques pages ...

Ce qu'ils en disent ...

126 p. - A4 - couverture rigide - 28 €